2月の連休は、今年2回目の斑尾高原(タングラム)です。スキーを楽しむとともに、ホテルのレストランでクロードとベルナールの2つのデュガのシャルム・シャンベルタンを持ち込み、中華とフレンチと愉しみました。

タングラム斑尾にてスキー

今年からオーナになったハーベストクラブ斑尾。1月の連休に続いて今シーズン2度目の斑尾スキーです。

3日間の滞在で天気は目まぐるしく変わります。

▼初日は、こんな感じ、雨も降り、最悪の天候と湿雪の斑尾高原スキー場です。

夜に雪が降り、翌日は晴天でしたが、降雪量はそれほどでもなく、凍った雪の上にうっすらと雪が積もった状態。あまりコンディションは良くありません。

▼こちらは、タングラム斑尾スキー場です。一見、素晴らしいゲレンデ状態のようですが、結構アイスバーンになっていました。

ホテルタングラムのレストラン「ル・タングラム」に持ち込んだワインです。

白は、ギィ・アミヨのシャサーニュ・モンラッシェ1級ラ・マルトロワ2014年、赤はデュガ家の従兄同士、クロード・デュガのシャルム・シャンベルタン2003年とベルナール・デュガ・ピィのシャルム・シャンベルタン2007年です。

初日の夕食は、1月の連休に訪れた際に対応していただいたソムリエがイチ押しの中華のコース料理です。

最初のワインです。

ギィ・アミヨ・エ・フィス シャサーニュ=モンラッシェ 1級 ラ・マルトロワ 2014年

Guy Amiot et Fils Chassagne-Montrachet 1erCru La Maltroie 2014

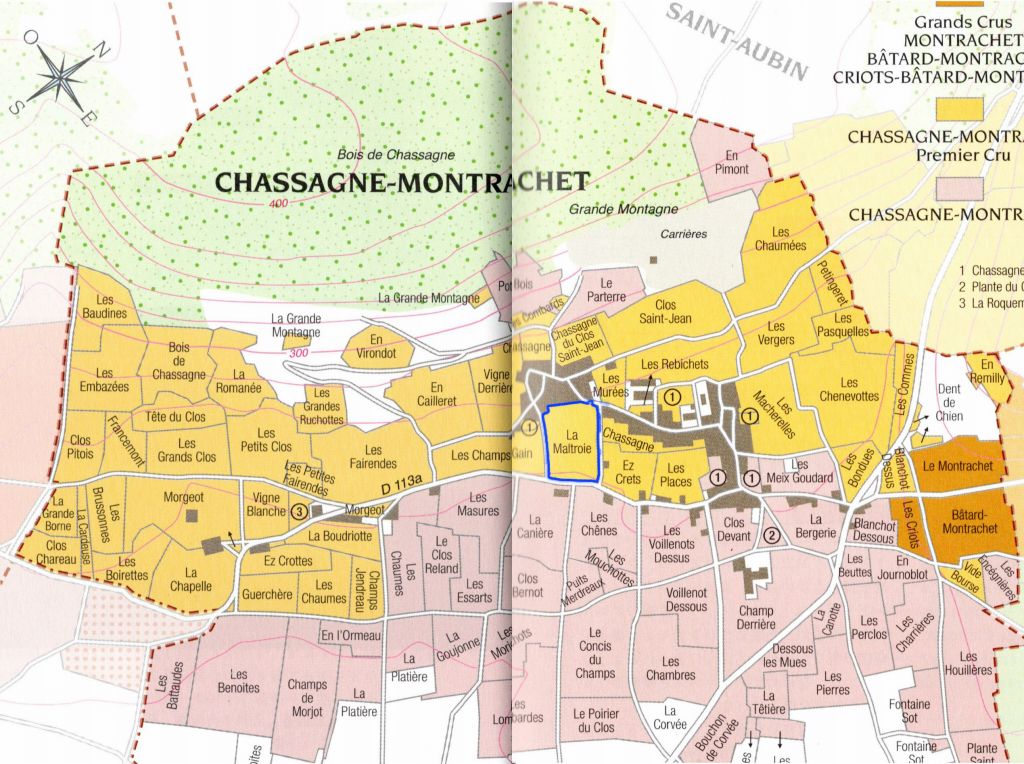

ラ・マルトロワは、シャサーニュ=モンラッシェのほぼ中央に位置する1級畑です。

僅かにグリーンがかった淡いクリームイエロー。レモン、ライムの柑橘系果実、青リンゴ、綺麗なミネラル香。凝縮した果実味に軽いバニラ香。未だ若々しく、複雑味はそれほど感じられませんが、落ち着いた丸い酸が心地よく感じられます。

中華だけであれば、ヴィオニエのコンドリューという選択肢もありましたが、2日目のフレンチとも合わせるため、あえてブルゴーニュの白を選びました。

▼魚貝3種前菜盛り合わせ。とこぶし、ナマコ、貝(名前失念)。これは合います。

▼フカヒレと金華火腿(金華ハム)のとろみスープ淡雪仕立て

ここからは赤で。

クロード・デュガ シャルム・シャンベルタン グラン・クリュ 2003年

Claude Dugat Charmes-Chambertin Grand Cru 2003

ジュヴレ・シャンベルタンを代表する造り手で、カルト的な人気を誇るクロード・デュガです。2000年代あたりから価格が急騰し、手の付けられる価格ではなかったのですが、最近のブルゴーニュワインの高騰のなかで、普通に高い?ワインのひとつになっています。まあ、高いことには変わりありませんが…。ただ、時々、バックビンテージが市場に出てきます。このワインも32K円程で半年ほど前に手に入れることができました。ブルゴーニュの2003年は、焼けるような暑さで有名な年です。この年のブル赤は、米国では評価が高いようですが、酸度が足りないワインが多く、日本ではいまいちの評価のようです。実際、何度か、甘く、ダルなワインに出会っています。

色はクロード・デュガらしい濃いめのダークチェリーレッド。縁には僅かなオレンジ色も見られます。ダークチェリー、ブルーベリー、ブラックベリー、甘草やシナモンのベーキングスパイスに八角等の東洋スパイスのような香りも次々に表れます。ナツメグ、紅茶、腐葉土の熟成アロマ。素晴らしく、複雑な香りです。

アタックは丸く柔らかな口当たり、しかし酸とスパイシー感はしっかり感じます。タンニンは滑らかに溶け込んでおり、長い余韻。

このワイン、前述の2003年ブルゴーニュの欠点である酸の不足や過度の甘さは微塵も感じさせません。

初日の中華にどちらのシャルム・シャンベルタンを合わせるか迷いましたが、クロード・デュガの濃厚さと2003年の甘さを予想して、このワインを選びました。

(4.3)

(4.3)

奇しくも東洋スパイスを感じる香りは、中華にぴったり。

▼信州豚と海老の2種の水餃子信州地鶏の清湯で

この料理との相性は絶妙でした。

▼渡り蟹の豆鼓(とうち)炒め 信州味噌とにんにくの風味

美味しいのですが、残念ながら今回のこの料理以降は、このワインとの相性は△です。濃厚で主張が強い料理なのでので、繊細なブルゴーニュ古酒はちょっと負けてしまいます。

▼豚スペアリブの信州産バルサミコ酢煮込み

これも最高ですが、やはりこのワインに合わせるには強すぎます。何と「八角」が添えられてはいるのですが….。

▼縁起のよい一本担々麺

太い麺が1本出てくるのかと思いましたが。普通の太さの麺でした。1本の麺を伸ばしてカットしているとのこと。これに合わせるワインは、かなり難しいです。

この創作中華のフルコース、素晴らしいです。

1月の斑尾タングラムの記事でも書きましたが、数年前のこのレストランの料理は、お世辞にも美味しいと言えるものではありませんでしたが、確実にレベルが上がっていました。中華を以前食べた記憶はないのですが、今回のコースは普通の価格で食べられる創作中華としては、特筆ものでした。

ちなみに中華の寺瀬シェフは、神戸の中華店で修業を積んだ方とのこと。

ワインとの相性については、やや残念でしたが、料理とは別に愉しみました。

香りが強くボリューム感もある白や、ピノであれば、カリフォルニアの濃厚で樽香の利いたものでしょうか?

以前、中華とあわせたカリフルニアのACACIAのピノノワール等は、相性が割と良かった記憶があります。

2日目の夕食は、フレンチです。

ワインは、

ベルナール・デュガ・ピィ シャルム・シャンベルタン グラン・クリュ 2007年

Bernard Dugat-py Charmes Chambertin Grand Cru 2007

クロード・デュガ以上にカルト的な人気のあるジュヴレ・シャンベルタン村のドメーヌです。クロード・デュガとベルナール・デュガ・ピィは従兄どおしになります。

クロード・デュガのセラーは、教会が村民から取り立てた年貢を保管していた歴史的な建造物のようですが、デュガ・ピィのセラーもディジョンの有名な修道院の地下を利用しています。

写真は2019年のものですが、残念ながら、どちらもドメーヌを外から眺めただけで訪問はしていません。

2つのドメーヌのワインは、抽出が強く濃縮感のある特徴を持つことで共通点があります。カルト的な人気をもち、価格が高めな点も似ています。所有畑の総面積は、クロードが6haほど、ベルナールが10haほどです。デュガ・ピィは僅かですが「シャンベルタン」の畑も所有している点が異なります。クロード・デュガのフラッグシップは、やはりグリオット・シャンベルタンでしょうか。

色はやはり濃い目のダークチェリーレッド。ラズベリー、ダークチェリー、ブラックベリーやブラックプラムを感じる果実香は、クロード・デュガより強く感じます。黒胡椒、なめし皮、コーヒー、ドライハーブ、甘草、スーボワ、ナツメグ、クローヴ。もちろんビンテージの差もありますが、スパイス感やタンニンはこちらの方が多く感じられ、ジュヴレ・シャンベルタンのワインの特徴である鉄っぽさもより感じられます。ただ、決して険しいものではなく、シャルムらしい柔らかさは感じさせてくれます。2007年は、いわゆるオフヴィンテージですが、この濃厚さにはとっとビックリ。優れた造り手にとっては、ヴィンテージの差はあまり関係ないようです。数年前に飲んだ(一般的にはオフヴィンテージと言われている)2001年のシャルム・シャンベルタンも素晴らしかったと記憶しています。

(4.2)

(4.2)

▼赤貝とセロリのジェノヴァ風インカのめざめとモッツァレラチーズのアランチーニ

▼小布施栗のポタージュ カプチーノ仕立て

▼真鯛のポアレ ベルモットソース

ここまでは、前日開けた、ギィ・アミヨのシャサーニュ1級と合わせました。

▼仏蘭西産 鴨胸肉のロースト ブルーベリーソース

コースメニューが1月に食べたものと一部同じだったので、好物の鴨をリクエストしたら、何と応えてくれました。

濃厚な鴨肉は、ソースを含めてこのワインと相性抜群です。

▼本日のデザート

いつも飲めるようなワインでもありませんが、折角の連休、美味しい料理と合わせるつもりで、少し奮発しました。

デュガ家の2つのドメーヌは、お気に入りのドメーヌです。やはり薄旨系のワインより、抽出強めのワインが好みのようです。ただ、一方で樽香の強い(オーキーな)ワインは好みません。その意味で、カリフォルニアをはじめとする新世界の中には抵抗感をもってしまうこともしばしばあります。しかし、この2つのデュガは濃いにもかかわらず樽香は気になりません。

クロード・デュガは、鮮やかで果実味の強いワインができる「低温浸漬(コールド・マセラシオン)」や温度管理をあまりしないことで知られています。にもかかわらず濃縮感のある素晴らしいワインを生みだせるのは、やはり良いブドウを使用していることによるのものでしょうか?

また、今回の2003年の酸不足や緩さ、2008年の過剰気味の酸を感じさせないワインを造り出すのは、やはりこの造り手の力量かと思います。

ベルナール・デュガ・ピィもオフヴィンテージにも素晴らしいワインを生みだすのは、同様に、造り手の腕によるところが大きいかと思います。

<了>

コメント